2025-08-25

【2025】個人事業主が利用できる助成金・補助金・給付金まとめ|3つのメリットや注意点も解説

助成金・補助金・給付金の中には個人事業主が利用できるものも数多くあります。これらは原則として返済が不要なため、事業を運営・維持するうえで大いに役立つでしょう。

この記事では、個人事業主が利用できる助成金・補助金・給付金をご紹介します。メリットや注意点についても解説しますので、ぜひご一読ください。

助成金・補助金・給付金の違い

助成金・補助金・給付金は、国や地方自治体から支給される現金のことです。いずれも事業支援を主な目的としていますが、それぞれ管轄や目的が異なります。

助成金・補助金・給付金は、国や地方自治体から支給される現金のことです。いずれも事業支援を主な目的としていますが、それぞれ管轄や目的が異なります。

| 制度 | 主な管轄 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 助成金 | 厚生労働省 | 労働環境の整備・改善 |

| 補助金 | 経済産業省・地方自治体 | 事業の活性化 |

| 給付金 | 国・地方自治体 | 緊急事態における事業継続の支援 |

付金を受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。補助金に関しては、申請後に厳密な審査が行われるため、申請したからといって必ずしも受け取れるとは限りません。

個人事業主・フリーランスが受給できる助成金一覧

ここからは、個人事業主・フリーランスが利用できる助成金をご紹介します。

ここからは、個人事業主・フリーランスが利用できる助成金をご紹介します。

<個人事業主・フリーランスが受給できる助成金一覧>

・人材開発支援助成金

・キャリアアップ助成金

・トライアル雇用助成金

・雇用調整助成金

・業務改善助成金

・中小企業退職金共済制度

・特定求職者雇用開発助成

・地域雇用開発助成金

・早期再就職支援等助成金

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。この制度には6つのコースが設けられており、それぞれ助成の範囲や金額が異なります。

人材育成支援コース

人材育成支援コースは、労働者に職業訓練を実施した事業主を支援する制度です。経費助成率は訓練区分・雇用形態に応じて実費の最大75%となっています。賃金助成額は1人1時間当たり800円(中小企業以外は400円)です。

教育訓練休暇等付与コース

教育訓練休暇等付与コースは、事業主が有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成する制度です。助成額は30万円で、訓練終了後に賃金が一定以上増加した場合は加算されることもあります。

人への投資促進コース

人への投資促進コースは、高度デジタル人材訓練や自発的職業能力開発訓練、定額制訓練などに必要な資金の一部をサポートする制度です。助成額は事業者の規模や訓練メニューによって異なります。

例えば、中小企業がデジタル人材・高度人材の育成訓練を行った場合、経費助成率は75%、賃金助成額は1人1時間当たり1,000円です。

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、新たな事業展開に伴い、その分野で必要となる知識や技能を習得させる訓練(リスキリング)を実施した場合に、訓練中の経費や賃金の一部を助成する制度です。中小企業の経費助成率は75%、賃金助成額は1人1時間当たり1,000円となっています。

建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、建設労働者の技能向上を目的に、職業能力開発促進法に基づく認定訓練を実施した場合に助成する制度です。中小建設事業者を対象とした助成金で、経費助成は対象経費の6分の1、賃金助成は1人当たり日額3,800円となっており、一定の要件を満たした場合は日額1,000円が加算されます。

建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、建設分野で働く労働者に対して、有給で技能実習を受講させた場合に助成する制度です。こちらも中小建設事業者を対象とした助成金で、その助成額は雇用保険被保険者数によって異なります。

例えば、被保険者が20人以下の場合、経費助成は支給対象費用の4分の3、賃金助成は日額8,550円です。さらに建設キャリアアップシステムの登録者であれば、日額9,405円に加算されます。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の労働者(有期雇用労働者や派遣労働者など)のキャリアアップや処遇改善を図る、事業主を対象とした助成金です。この制度には6つのコースが設けられています。

正社員化コース

正社員化コースは、非正規労働者を正社員化した事業主に助成金を支給する制度です。正社員に転換する前の雇用形態が有期雇用の場合は最大8万円、無期雇用の場合は最大4万円が支給されます。これは中小企業向けの助成額です。

障害者正社員化コース

障害者正社員化コースは、障害のある非正規労働者を正規労働者へ転換した場合に助成する制度です。支給額は事業者の規模や障害の程度などによって異なります。

例えば、中小企業が重度の障害がある方を正社員化した場合、支給総額は最大120万円です。有期雇用から無期雇用、無期雇用から正規雇用への転換でも60万円が支給されます。

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、非正規労働者の基本給の賃金規定などを3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主が対象となる助成制度です。支給額は引き上げ率に応じて変動します。

| 賃金引き上げ率 | 1人当たりの助成額(中小企業の場合) |

| 3%以上4%未満 | 4万円 |

| 4%以上5%未満 | 5万円 |

| 5%以上6%未満 | 6万5,000円 |

| 6%以上 | 7万円 |

上記のとおり、賃金の引き上げ率が高いほど1人当たりの助成額が増えます。

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースは、正規労働者と非正規労働者との共通の賃金規定などを新たに作成し、それを適用した場合に助成する制度です。支給額は1事業所当たり60万円(中小企業以外は45万円)となっています。

賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースは、非正規労働者を対象とした賞与または退職金制度を導入し、支給や積立てを実施した事業主を支援する制度です。支給額は1事業所当たり40万円(中小企業以外は30万円)となっており、賞与と退職金制度を同時に導入した場合は、56万8,000円(中小企業以外は42万6,000円)が支給されます。

社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コースは、非正規労働者に対する社会保険の適用、および賃金総額を増加させる取り組み(手当支給や賃上げなど)を行った場合に助成する制度です。当コースには3つのメニューがあります。

| メニュー | 主な受給要件 | 1人当たりの助成額(中小企業の場合) |

| 手当等支給メニュー | 段階的な賃金総額の増加 | 最大50万円 |

| 労働時間延長メニュー | 週の所定労働時間を4時間以上延長 | 30万円 |

| 併用メニュー | 上記メニューの取り組みの実施 | 最大50万円 |

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、さまざまな理由から安定して職につくことが難しい労働者を、原則3ヶ月間試行雇用した場合に支給される助成金です。この制度には4つのコースが設けられています。

一般トライアルコース

一般トライアルコースは、経験不足などの理由から就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成する制度です。支給額は対象者1人につき月額4万円ですが、母子家庭の母または父子家庭の父の場合は月額5万円が支給されます。

障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、障害がある方の早期就職の実現と雇用機会の創出を目的とした制度です。ハローワークなどの紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用した事業者が助成対象となります。

精神障害者を雇用した場合、助成期間は最長6ヶ月、支給額は3ヶ月目まで月額最大8万円、6ヶ月目まで月額最大4万円です。それ以外のケースについては、助成期間は最長3ヶ月、支給額は月額最大4万円となっています。

障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースは、短時間勤務による障害者の試行雇用を支援する制度です。トライアル雇用期間は3ヶ月〜12ヶ月、週の所定労働時間は10時間以上20時間未満と定められています。支給額は対象者1人につき月額最大4万円です。

若年・女性建設労働者トライアルコース

若年・女性建設労働者トライアルコースは、中小建設事業主を対象とした助成制度です。35歳未満の若年者または女性を建設労働者などとしてトライアル雇用し、上記コースのいずれかの支給決定を受けた場合、対象者1人につき月額最大4万円(最大3ヶ月間)が支給されます。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施した場合に支給される助成金です。主な受給要件としては、「雇用保険の適用事業主であること」や「実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること」などが挙げられます。

支給額は休業を実施した場合と教育訓練を実施した場合で異なり、前者は事業主が支払った休業手当負担額と同額です。後者は賃金負担額の相当額に助成率(中小企業は3分の2、大手企業は2分の1)を乗じた額が支給されます。

業務改善助成金

業務改善助成金とは、生産性の向上を目的とした設備投資などを行うと同時に、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。助成対象となる投資には機械設備やコンサルティングの導入、人材育成などがあります。

主な受給要件は「中小企業・小規模事業者であること」と、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること」です。支給額は設備投資などにかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額を比較し、いずれか安いほうの金額となります。

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設ける制度のことです。当制度に新規加入した事業主は加入後4ヶ月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)が助成されます。

また、1万8,000円以下の掛金月額を増額変更する事業主は「月額変更助成」を受けられます。その内容は増額月から1年間、増額分の3分の1を国が助成するというものです。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、ハローワークなどから紹介された就職困難者を、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた事業主に支給される助成金です。この制度には5つのコースが設けられています。

特定就職困難者コース

特定就職困難者コースは、就職が困難な高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母などを、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成する制度です。支給額は事業者の規模や対象労働者などによって異なります。

例えば、中小企業が高年齢者や母子家庭の母を雇用した場合、1人当たり60万円(短時間労働者なら40万円)が支給されます。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れた事業主に助成金を支給する制度です。中小企業の場合、1人当たり最大120万円が支給されます。

中高年層安定雇用支援コース

中高年層安定雇用支援コースは、35歳〜60歳未満の正規雇用が困難な方を正社員として雇い入れた場合に助成する制度です。支給対象期間は1年間、支給総額は60万円となっています。これは中小企業における支給額です。

生活保護受給者等雇用開発コース

生活保護受給者等雇用開発コースは、通算して3ヶ月以上、支援を受けている生活保護受給者などを継続的に雇用した事業主を支援する制度です。主な受給要件としては、「雇用保険一般被保険者として雇い入れること」や「65歳以上に達するまで継続して雇用すること」などが挙げられます。中小企業が対象労働者を雇い入れた場合の助成額は、1人当たり最大60万円です。

成長分野等人材確保・育成コース

成長分野等人材確保・育成コースは、就職困難者を成長分野の業務に従事させたり、人材育成を行って賃上げたりした場合に助成する制度です。助成額は「特定就職困難者コース」の1.5倍となっています。

地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金とは、雇用機会が少ない地域に事業所の設置・整備を行い、その地域に居住する求職者を雇い入れた事業主に支給される助成金です。この制度には「地域雇用開発コース」と「沖縄若年者雇用促進コース」という2つのコースがあります。

地域雇用開発コース

地域雇用開発コースは、同意雇用開発促進地域や過疎地域、特定有人国境離島などで事務所の設置や整備、地域求職者の雇用を実施した場合に助成する制度です。中小企業の場合、事務所の設置・整備費用や対象労働者の増加人数に応じて、1年ごとに50万円〜800万円(最大3年間)が支給されます。1回目の支給は、最大100万円〜1,600万円です。

沖縄若年者雇用促進コース

沖縄若年者雇用促進コースは、沖縄県内での事業所の設置・整備に伴い、県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇用した事業主に助成金を支給する制度です。助成期間は1年間、助成額は対象労働者に支払った賃金の3分の1(中小企業以外は4分の1)となっています。

早期再就職支援等助成金

早期再就職支援等助成金とは、離職を余儀なくされる労働者の再就職や中途採用の拡大などに取り組む事業主を支援する制度です。この制度には4つコースが設けられています。

再就職支援コース

再就職支援コースは、事業規模の縮小などでやむを得ず離職する労働者の再就職支援を実施した場合に助成する制度です。

支給額の一例として、中小企業が再就職支援を職業紹介事業者に委託し、支給対象者の再就職を実現させた場合は、委託費用の2分の1が支給されます。さらに再就職した方が45歳以上かつ特例区分の対象であれば、助成率が3分の2まで引き上げられます。

雇入れ支援コース

雇入れ支援コースは、再就職援助計画などの対象者を、離職日から3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合に助成する制度です。通常助成の場合、支給対象者1人につき30万円が支給されます。

中途採用拡大コース

中途採用拡大コースは、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用率を高めた事業者が対象となる助成制度です。中途採用計画期間前3年間と比較して、中途採用率を20ポイント以上向上させた場合、1事業者当たり50万円が支給されます。

また、45歳以上の中途採用率を20ポイント以上向上させ、当該労働者の賃金を前職より5%以上引き上げた場合は、100万円の助成が受けられます。

UIJターンコース

UIJターンコースは、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対して、その採用活動にかかった経費の一部を助成する制度です。対象となる移住者は地方公共団体が運営する特定のマッチングサイトを利用した方に限られます。助成額は対象経費の2分の1(中小企業以外は3分の1)、上限額は100万円です。

個人事業主・フリーランスが受給できる補助金一覧

続いて、個人事業主・フリーランスが利用できる補助金をご紹介します。

続いて、個人事業主・フリーランスが利用できる補助金をご紹介します。

<個人事業主・フリーランスが受給できる補助金一覧>

・事業再構築補助金

・小規模事業者持続化補助金

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

・IT導入補助金

・事業承継・引継ぎ補助金

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、ポストコロナに対応する中小企業の事業再構築を支援する補助金です。既に申請受付は終了していますが、事業再構築補助金の後継とされる「中小企業新事業進出補助金」の公募要領が公開されたため、詳しくは公式ホームページをご確認ください。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5つの枠があり、それぞれ受給要件や補助率・補助額が異なります。

例えば、通常枠の受給要件には「直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」などがあります。補助率は必要経費の3分の2、補助額の上限は原則50万円です。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、革新的な製品・サービスの開発や海外需要開拓を行う事業の取り組みを支援する補助金です。「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2つの枠があり、基本要件には「付加価値額の年平均成長率の3%以上増加」などが含まれています。

また、中小企業の補助率は必要経費の2分の1です。補助額の上限は枠によって異なり、製品・サービス高付加価値化枠は従業員数によって変動(最大2,500万円)、グローバル枠は3,000万円となっています。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、生産性向上を目的としたITツールの導入を支援する制度です。「通常枠」「複数社連携IT導入枠」「インボイス枠」「セキュリティ対策推進枠」の4つの枠があり、補助金を受け取るにはIT導入補助金事務局に登録された事業者のサポートを受けて申請する必要があります。

補助内容は枠によって大きく異なりますが、通常枠の場合、ソフトウェアの購入費やクラウドサービスの利用料(最大2年分)などが補助対象となります。補助率は原則2分の1以内、補助額の上限は最大450万円です。

事業承継・M&A補助金

事業承継・M&A補助金とは、事業承継を契機として新しい取り組みなど行う事業者や、事業の再編・統合に伴う経営資源の引継ぎを行う事業者を支援する補助金です。

「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの枠があり、それぞれ受給要件や補助率・補助額が異なります。

例えば、事業承継促進枠の受給要件には「5年以内の事業承継」などがあります。補助率は必要経費の2分の1、小規模事業者の場合は3分の2です。補助額の上限は800万円〜1,000万円となっています。

個人事業主が受給できる給付金一覧

助成金や補助金だけでなく、給付金の中にも個人事業主が利用できるものがあります。主な給付金は以下のとおりです。

助成金や補助金だけでなく、給付金の中にも個人事業主が利用できるものがあります。主な給付金は以下のとおりです。

<個人事業主が受給できる給付金一覧>

・休業協力・事業継続に関する支援金

・住居確保給付金

ちなみに、コロナ禍で実施された「持続化給付金」は既に終了しています。この給付金は新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援策であるため、再実施の可能性は極めて低いです。

休業協力・事業継続に関する支援金

休業協力・事業継続に関する支援金とは、各都道府県が地域別に設けている支援金制度です。一例を挙げると、愛知県小牧市では中小企業を対象に、デジタル技術の導入費用の支援を実施しています。支援内容は地域によって異なるため、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。

住居確保給付金

住居確保給付金とは、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。離職や廃業などで収入が減少し、家賃が支払えなくなりそうな方に対して、お住まいの市区町村が定める額を支給します。事業が安定しにくい傾向がある個人事業主にとって、住居確保給付金は心強い制度といえるでしょう。

個人事業主が助成金・補助金を利用する3つのメリット

個人事業主が助成金・補助金を利用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

個人事業主が助成金・補助金を利用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

<個人事業主が助成金・補助金を利用する3つのメリット>

・基本的に返済が不要

・人材・設備投資を行える

・事業を継続できる

基本的に返済が不要

金融機関の融資とは異なり、助成金や補助金は原則として返済の必要がありません。多くの助成金は企業や労働者が負担する雇用保険料を原資としています。

また、多くの補助金は国民が納める税金を原資としているため、基本的に返済義務は発生しません。負担を最小限に抑えつつ、労働環境の改善・向上を図ることができるのは、助成金や補助金の特筆すべきメリットです。

人材・設備投資を行える

個人事業主やフリーランスは事業規模が比較的小さいことから、人材・設備投資を行いたくても、資金不足でなかなか実現できないこともあります。助成金や補助金を利用すれば、必要経費の一部をカバーできるため、事業規模が小さい場合でも積極的な人材・設備投資の実現が可能です。

事業を継続できる

助成金や補助金の中には事業継続を目的としたものもあります。人材育成や販路開拓などには多額の費用がかかりますが、助成金や補助金を利用すれば、これらの負担を最小限に抑えることが可能です。

個人事業主が助成金・補助金を利用する際の注意点

個人事業主が助成金・補助金を利用する際は、以下の3つの点に注意が必要です。

個人事業主が助成金・補助金を利用する際は、以下の3つの点に注意が必要です。

<個人事業主が助成金・補助金を利用する際の注意点>

・申請が通らない場合がある

・受給まで時間がかかる

・申請期間が短いものもある

申請が通らない場合がある

補助金のように、予算額や採択件数があらかじめ決まっているものに関しては、申請しても通らない場合があります。なぜなら、受給要件を満たしていても、審査に落ちる可能性があるからです。特に人気の補助金は応募者が殺到し、競争が激しくなる傾向があるため、受給できないケースも想定しておきましょう。

受給まで時間がかかる

助成金や補助金は後払いが基本です。受給までに時間がかかることもあるため、それまでの資金繰りについても考えておく必要があります。

綿密な計画を立てておかなければ、事業活動に大きな影響を及ぼす可能性があり、場合によっては事業の継続が困難になることもあるので注意が必要です。

申請期間が短いものもある

助成金や補助金には申請期間が設定されており、中には申請期間が短いものもあります。個人事業主やフリーランスは自分で申請することが多いですが、情報収集や書類作成に時間がかかってしまい、申請期間が過ぎてしまうというケースは珍しくありません。そのため、余裕を持って準備することが大切です。

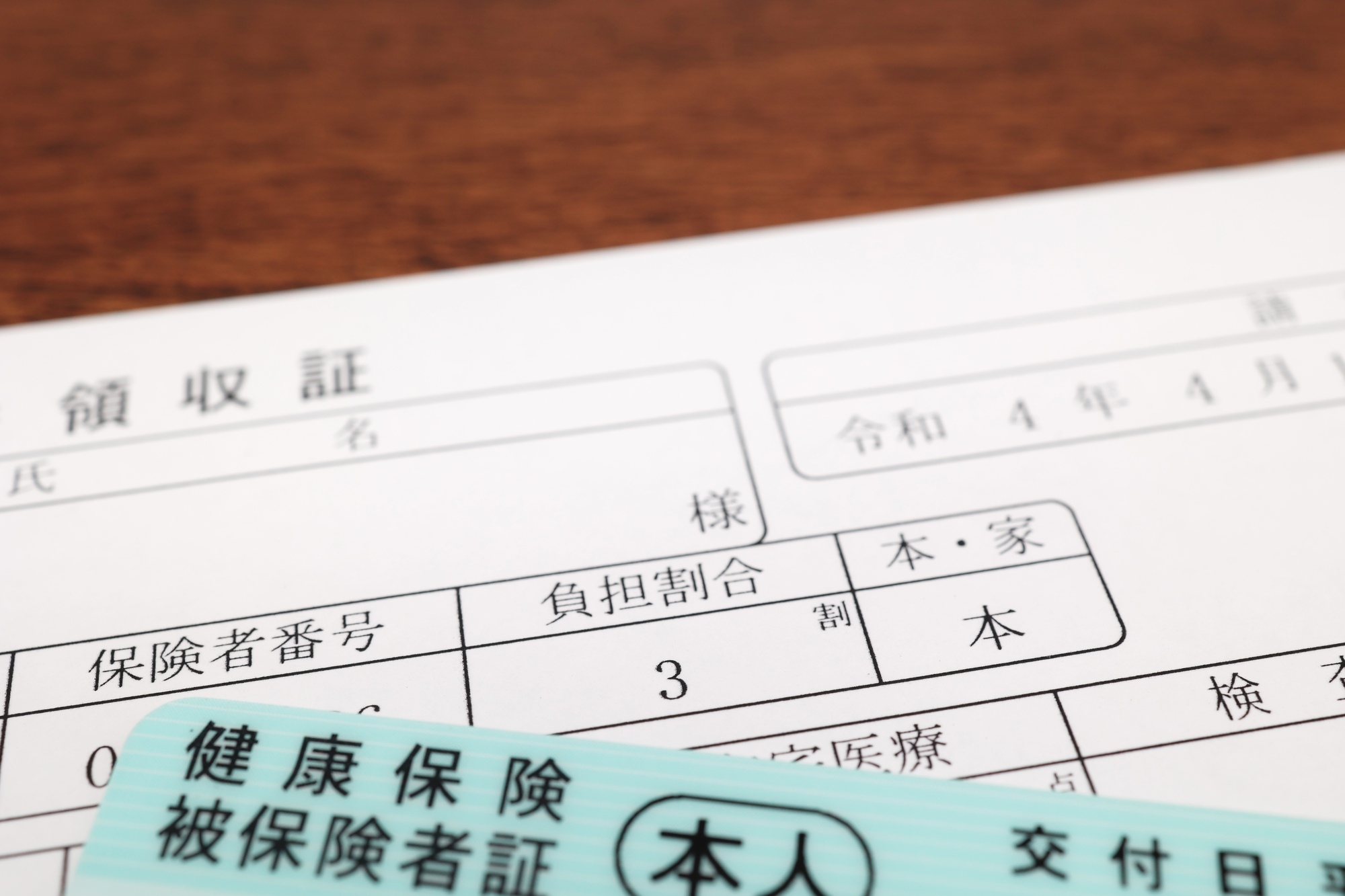

国民健康保険料が免除となるケースもある

現金給付ではありませんが、国民健康保険料については免除や減免、納付猶予を受けられる場合があります。具体的には、事業の悪化などの特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合に免除・減免・納付猶予が適用されます。適用要件や減免率などは市区町村によって異なるため、詳細は公式ホームページや窓口にてご確認ください。

現金給付ではありませんが、国民健康保険料については免除や減免、納付猶予を受けられる場合があります。具体的には、事業の悪化などの特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合に免除・減免・納付猶予が適用されます。適用要件や減免率などは市区町村によって異なるため、詳細は公式ホームページや窓口にてご確認ください。

まとめ

2025年6月現在、個人事業主やフリーランスが利用できる主な助成金・補助金・給付金は以下のとおりです。

【個人事業主・フリーランスが受給できる助成金・補助金・給付金一覧】

| 助成金 | ・人材開発支援助成金

・キャリアアップ助成金 ・トライアル雇用助成金 ・雇用調整助成金 ・業務改善助成金 ・中小企業退職金共済制度 ・特定求職者雇用開発助成 ・地域雇用開発助成金 ・早期再就職支援等助成金 |

| 補助金 | ・事業再構築補助金

・小規模事業者持続化補助金 ・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 ・IT導入補助金 ・事業承継・引継ぎ補助金 |

| 給付金 | ・休業協力・事業継続に関する支援金

・住居確保給付金 |

助成金・補助金・給付金は原則として返済不要であり、管轄先から見返りを求められることもありません。いずれも事業の維持・発展に役立つものですが、中には有識者による審査があったり、申請期間が短かったりするものもあるため、内容をよく確認したうえで今後の対応を検討しましょう。